Wandbilder-Murales

2025 «Uni Alltag-Frauen an der Universität (2009)

Neue Installation Restauration.

Grosse: Fünf Platten von 75×400 cm, 130×300 cm, 130×350 cm, 230×205 cm, 400×125 cm.

Technik: Fotocollage Druck auf Alu-DiBond , Mitttelplatte, Acryfarbe

Anja Herrmann

„Ich stand noch dreimal auf und überzeugte mich davon, daß hier, drei Meter vor mir, wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte. Ich dachte an eine Sinnestäuschung, aber ich wußte natürlich, daß es nichts Derartiges war. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen Verrücktheit abgefunden als mit diesem schrecklichen unsichtbaren Ding.“

Mit diesen Worten beschreibt Marlen Haushofer eine wie aus dem Nichts auftauchende glatte und unsichtbare Wand in ihrem gleichnamigen Roman (1963), die die Protagonistin plötzlich von der Außenwelt abschirmt, einsperrt und trennt.

Wände sind ein wesentlicher, aber selten bewusst als Barriere wahrgenommener Bestandteil unseres Alltags. Es handelt sich dabei zunächst einmal um senkrecht stehende, raumbildende und zugleich -abgrenzende Flächen. Jede*r kennt sie. Sie lassen Räume entstehen, sie sind Grenzen, Schwellen bzw. ein Dazwischen von den Oppositionen Außen und Innen, von Teilhabe oder Ausschluss und zugleich ein Zwischenort. Landläufige Metaphern sind „wie vor eine Wand laufen“ oder „(sich ein-)mauern“, die die Unüberwindbarkeit von Wänden hervorheben. Die unsichtbare Wand von Haushofer erinnert zudem an eine gläserne Decke, die als Metapher für unsichtbare Barrieren verwendet wird, welche Frauen oder andere marginalisierte Gruppen daran hindern, höhere Führungspositionen einzunehmen.

Wände spielen auch an der Universität eine große Rolle. Konkret spiegeln sie über Größe und Ausstattung mehr oder weniger privilegierte Arbeitsplätze: Einige Personen arbeiten in Einzelbüros, während andere ihren Arbeitsplatz in der Großküche oder als Reinigungskräfte auf den Fluren haben.

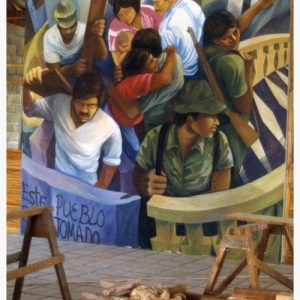

Wände und Räume dienen als Motiv in der Kunst und Literatur weiblich und oder queer gelesener Autor*innen und Künstler*innen häufig als Ausgangspunkt des Erzählers: Sei es in mittlerweile kanonischen Erzählungen, etwa von Charlotte Perkin Gilmans „Die gelbe Tapete“ (1892), Virginia Woolfs „A Room of One’s Own“ (1929) oder James Baldwins „Giovannis Zimmer“ (1956), den künstlerischen Arbeiten von Impressionistinnen aus dem 19. Jahrhundert wie Mary Cassatt und Berthe Morisot bis zu Kunst im Zeichen revolutionärer Bewegungen wie den Muralist*innen in Mexiko, die für ihre Arbeiten die als bürgerlich verschriebene Leinwand der Malerei gegen Wände öffentlicher Gebäude eintauschten. In und mit dieser Tradition arbeitet auch die mittlerweile in Bielefeld lebende Künstlerin Cecilia Herrero-Laffin, die auf Initiative des studentischen Frauencafés Anaconda 2009 das Wandbild „Uni Alltag – Frauen an der Universität“ gegenüber der U-Bahnhaltestelle „Universität“ entwarf und realisierte.

Haltestelle „Universität“

An der Stadtbahnhaltestelle „Universität“, an der täglich Hunderte Studierende und andere die Tram aus oder in Richtung der Innenstadt nehmen, mehrten sich an der Wand des gegenüber liegenden Parkhauses sexistisch-diskriminierende Werbeplakate mit z.T. homophoben und rassistischen Inhalten, deren Vielzahl begegnet werden musste. Student*innen vom Frauencafé Anaconda protestierten als erste gegen diese macht- und hassvolle Rede im öffentlichen Raum im Kontext einer Universität. Die Student*innen, vor allem Karin Griffiths, So-Rim Jung und Loreen Diewell, initiierten einen Aufruf und gewannen für ihr Anliegen mit der Zeit nicht nur die Unterstützung von Rektorat, der Gleichstellung, Unigesellschaft und dem Zentrum für Ästhetik, sondern für die künstlerische Ausführung auch die international erfahrene Wandbildspezialistin Cecilia Herrero-Laffin.

Rückblickend erinnert sich die Künstlerin:

„Eine Bekannte, die mit der Anaconda-Gruppe in Verbindung stand, brachte die Idee eines kollektiven Projekts ein: die Gestaltung eines Wandgemäldes an einer Straßenbahnhaltestelle in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der genannten Gruppe. Ziel war es, eine Wand zu intervenieren, die regelmäßig für sexistische Schriftzüge und Werbematerialien missbraucht wurde.

Zu Beginn wurde in Erwägung gezogen, ein gemeinsam gestaltetes Banner anzufertigen und an der Wand anzubringen. Im Verlauf der ersten Planungstreffen wurde jedoch deutlich, dass die Umsetzung dieser Idee mit erheblichen logistischen Herausforderungen verbunden war – insbesondere aufgrund der Lage der Wand, unmittelbar an einer Straßenbahnlinie mit einer Taktung von 15 Minuten.

Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr fanden regelmäßige Treffen statt, bei denen wir konzeptionelle Fragen diskutierten, geeignete Bildmotive auswählten und technische Umsetzungsstrategien entwickelten. Schrittweise nahm das Projekt konkrete Gestalt an.

Letztlich entschieden wir uns für die Verwendung fotografischer Drucke, die an der Universität aufgenommen wurden und Aspekte des alltäglichen Lebens und der akademischen Arbeit von Frauen in diesem institutionellen Kontext dokumentieren.“ (Cecilia Herrero-Laffin in einer Mail im Mai 2025)

Cecilia Herrero-Laffin, die 1960 in Justo Daract, San Luis, in Argentinien geboren wurde, studierte von 1977 bis 1982 an der dortigen Kunsthochschule „Antonio N de San Luis“. Später besuchte sie für weitere zwei Jahre die Schule für Wandmalerei „David A. Siqueiros“ in Managua in Nicaragua. Nach Arbeitsaufenthalten in Kuba, der Schweiz, den USA und Deutschland bekam sie 1997 ein Stipendium des DAAD an der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg und realisierte neben Wandbildern zahlreiche Ausstellungen zu Arbeiterinnen, u.a. in Fabriken. Das Thema der Arbeit, vor allem der wenig beachteten und wert geschätzten Fabrikarbeit von Frauen, beschäftigte und beschäftigt sie seitdem. Für die Präsentation ihrer Ausstellungen wählt Cecilia Herrero-Laffin häufig Orte abseits der Galerie oder des Museums und bringt die Kunst an die Orte ihrer Protagonistinnen, sprich in die Fabrik bzw. konkret an die Arbeitsplätze der Frauen. Kollaboration ist ein wichtiger Aspekt im Arbeiten und Werk von Cecilia Herrero-Laffin, der sich auch bei der Formfindung des Wandbildes der Uni Bielefeld zeigt. Mit Cecilia Herrero-Laffin wurde also eine Künstlerin ausgewählt deren künstlerische Biografie eng mit Wandbildern verknüpft ist und die seit den 1990er-Jahren gesellschaftskritische Wandbild-Projekte etwa zum Gedenken und zur Mahnung der Geschichte der Eroberung und des Widerstands Lateinamerikas in u.a. Hamburg, Bremen, Ancona (Italien) oder zum 50-jährigen Holocaust Gedenken in Hamburg realisiert hatte.

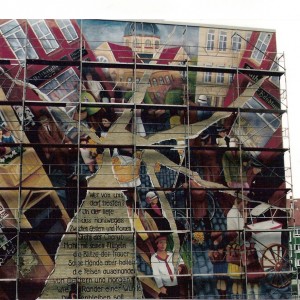

Nachdem die Arbeitsgruppe die Form ihrer ‚Intervention‘ gefunden hatte, wurden die aus fünf unterschiedlich großen, mit verfremdeten Fotografien bedruckten Alu Dibond-Platten auf die zentrale Außenseite des Parkhauses gegenüber der Haltestelle angebracht, die vom Bahnsteig aus ansichtig waren. Eine Haltestelle ist ein gleichzeitig ungewöhnlicher und schwieriger Ort für ein Kunstwerk, weil die Aufmerksamkeit der potentiellen Betrachtenden viel Zerstreuung findet: An Haltestellen wird gewartet, gelesen, sich unterhalten, Smartphone-Bildschirme, Anzeigetafeln, andere Personen usw. betrachtet, gegessen, gedrängelt etc. und nebenbei schweift der Blick auch an den Rändern der Station entlang. Innerhalb dieses belebten und sich dauernd verschiebenden Settings positioniert Cecilia Herrero-Laffin ihre um ein Bildzentrum gruppierte Arbeit.

Das Wandbild „Uni Alltag – Frauen in der Universität“ besteht aus fünf unterschiedlich großen bedruckten Platten, auf denen verfremdete und collagierte Fotografien aus den unterschiedlichen Bereichen der Universität Bielefeld zu sehen sind. Dass es sich um die Bielefelder Uni handelt, wird über Einsprengseln wie dem Leitsystem über Buchstaben, baulichen Besonderheiten im Hauptgebäude erkennbar. Ein Titel oder ein Vermerk auf die Künstlerin sind vom Bahnsteig aus nicht zu erkennen. Damit konkurriert die nicht-signierte Arbeit mit den Graffitis und Takes. Die Blicke der Betrachtenden weisen also zuallererst dem Kunstwerk seinen Status zu.

Auf der Wand des Parkhauses gruppieren sich vier Platten um eine zentrale Darstellung, die ein junges, androgyn gelesenes Gesicht zeigt, das den Betrachtenden ernst entgegenblickt. Die zentrale Nahansicht auf das Gesicht wirkt wie hinter (einer) Glas(wand) bzw. wie eine Erscheinung an einem Ort, der Nähe und Ferne durch das Ein- und Aussteigen stetig variiert und orchestriert. Drumherum gruppieren sich vier rechteckige, unterschiedlich große Platten: Die Platten selbst sind in sich zum Teil wiederum unterteilt. So zeigt eine Platte zwei Angestellte der Mensa in Arbeitskleidung und mit Haarnetzen, die im Begriff sind, Essen in große und kleine Servierschüsseln zu füllen. Die Arbeiterinnen wirken ruhig und konzentriert. Über ihnen sind schemenhaft weitere an Tischen sitzende Kolleginnen zu sehen. Am unteren Rand dieser Platte sitzen essend andere Personen – allerdings ohne Arbeitskittel.

Eine andere Platte zeigt Studierende auf ihren Wegen in der Uni: ein Hin und Her mit Vorder- und Rückenansichten, Schriftfetzen, die wie aus den Augenwinkeln wahrgenommen, auftauchen und „re le racisme“, „rabatz“, „emanzip“ zu lesen geben und so eine Stimmung evozieren. Daneben finden sich Darstellungen von Personen über Laptops oder Bücher gebeugt. Die repräsentierte menschliche Universitätslandschaft setzt sich aus Typen zusammen – so sehen wir junge, modische, BIPOC, weiße, weiblich gelesene Personen mit und ohne Kopfbedeckungen neben den Arbeiterinnen und einer männlich gelesenen Person mit Kleinkindern auf dem Arm und an der Hand.

Die unterste Platte zeigt in Bewegung begriffene Beinpaare und -knäuel: Wir sehen ein stillgestelltes Rennen beiger Highheels neben dunklen Halbschuhen und Sneakern. Im Wogen dieser Bewegungen befindet sich aus der Mitte versetzt eine statisch wirkende, den Boden wischende Frau im blauen Kittel. Das an Lapislazuli erinnernde Blau bündelt den Blick der Betrachtenden und erinnert in seiner Farbigkeit zugleich an die kostbaren blauen Umhänge von Marien-Darstellungen und den ‚Blaumann‘ der Fabrikarbeitenden.

Die fünf Bild-Platten spiegeln das Wogen zwischen Stillstand und Bewegung an der Haltestelle und zeigen gleichzeitig einen Kosmos von Arbeit an der Universität. Während landläufig die Universität mit Lernen, Lehren und Verwalten verbunden wird, öffnet Cecilia Herrero-Laffin den Blick für Arbeiten, die neben dieser hochvalidierten Arbeit den reibungslosen Ablauf des Uni-Alltags garantieren: Cecilia Herrero-Laffin stellt diese vermeintliche „niedere“ Arbeit visuell gleichberechtigt neben die andere und entwirft damit einen inklusiven universitären Kosmos.

Durch die stetige Veränderung des universitären Baukörpers kam es 2022 zur Situation, dass das Parkhaus abgerissen werden sollte. Dafür musste das mittlerweile auch durch die Witterung angegriffene Kunstwerk deinstalliert und restauriert werden. Es wurde abgehängt und verpackt. Nun war es nicht mehr zu sehen und die Sticker auf der nunmehr wieder freien Parkhauswand blühten wieder. Mehrere Initiativen zur Restaurierung und Reinstallation von Cecilia Herrero-Laffins Arbeit wurden von Seiten der Gleichstellung und des Zentrums für Ästhetik unternommen sowie Gelder beim Rektorat, der Universitätsgesellschaft und dem AStA eingeworben. Die Suche nach einem neuen Standort wurde intensiviert, nachdem klar geworden war, dass sich die Neuerrichtung der Parkhäuser hinziehen würde.

Im Wintersemester 2023/24 kam eine weitere Initiative zur Reinstallation des Bildes hinzu. Über die Bielefelder Kunsthistorikerin Dr. Irene Below erfuhr die neu eingestellte Dozentin der Bild- und Kunstgeschichte, Dr. Anja Herrmann, von diesem Projekt und lud Cecilia Herrero-Laffin in ihr Seminar „Zur Praxis des Kuratierens“ ein. Aus diesem Treffen folgte die Kontaktaufnahme zum Gleichstellungsbüro und Jutta Grau und zu Simone Anderhub und Wilfried Schüer vom Zentrum für Ästhetik. Aus diesen Begegnungen entstand ein Nebenprojekt – und zwar wurde eine Ausstellung mit Arbeiten von Cecilia Herrero-Laffin und mit Stick-Arbeiten der Künstlerinnengruppe „Experts in the World Unite!“, die sich aus jungen geflüchteten Künstlerinnen aus Syrien und Afghanistan zusammensetzt, für sechs Wochen unter dem Titel „In der Fremde“ anlässlich des Internationalen Frauentags in der Universitätsbibliothek gezeigt. Diese Ausstellung fand bei den Besuchenden viel Zuspruch. Zugleich war die Ausstellung eine erfolgreiche Kooperation von Gleichstellung, Kunstwelt und Wissenschaft.

Parallel dazu lief die Suche nach einem neuen, geeigneten Ort für das abgehängte Wandbild. Ein Ort im Freien wurde aufgrund der dem Kunstwerk zusetzenden Witterung ausgeschlagen. Diskutiert wurden Orte im Hauptgebäude und im X-Gebäude, hier speziell Mensa oder Foyer. Favorisiert und letztlich ausgewählt wurde das Foyer.

Das Wort Foyer leitet sich aus dem Französischen von Feuerstelle und Herd ab, also einem Ort des Zusammenkommens und der Gemeinschaft, der überdies häufig weiblich konnotiert wird. Im heutigen Sprachgebrauch ist das Foyer ein Vorraum oder eine Wandelhalle. Als solche übernimmt sie ähnliche Funktionen wie eine Haltestelle, sie ist ein Ort von Stillstand und Bewegung und wirkt verbindend wie ein Scharnier. Die Verlagerung des Wandbildes in den Innenraum ging jedoch mit mehreren Veränderungen in der Betrachtungsweise einher: Zum einen wurde die Anordnung der Tafeln verändert, zum anderen ist durch die Nähe zum Treppenflügel eine Spannung von Nähe und Ferne zu den einzelnen Tafeln entstanden, die beim Näherkommen die Motive in Farben und Pixel auflöst. Die veränderte Anbringung sorgt zudem dafür, dass Teile einiger Tafeln in den ersten Stock reichen und von der dortigen Cafeteria aus ansichtig werden. Während die Gleise an der Haltestelle eine Annäherung an die Tafeln verunmöglichten und das Wandbild so rein auf Fernwirkung ausgerichtet war, etabliert die neue Hängung mit einem zusätzlichen Schildchen, das es als Kunst ausweist, andere Wahrnehmungsoptionen, die eine Interaktion mit den Vorbeilaufenden suggerieren und unaufdringlich zum Betrachten des Gesamtwerkes einladen.

Das ehemalige Protestbild hat nun seinen Platz innerhalb der universitären Architektur gefunden. Mit dieser Website wollen alle Beteiligten an die bewegte und politische Geschichte und Komplexität des Bildes, die Leistung von Cecilia Herrero-Laffin und die Zusammenarbeit über uniinterne Grenzen hinweg erinnern. Am 25. Juni 2025 wird Cecilia Herrero-Laffins 2009 erstelltes Wandbild am neuen Ort feierlich mit einem Festakt willkommen geheißen.

2020 Wandbild Urbanart Festival Naussa Grieschland

2019 Wandbild Universität Essen

2019 Wandbild «Fridays for Future» Welthaus Minden

- Wandbild «Fridays for Future»

- Wandbild «Fridays for Future»

- Wandbild «Fridays for Future»

https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=726

2017- Wandbild Jugendherberge Bielefeld

https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=309

2016- Wandbild «Weltwand Minden»

Im Rahmen der UrbanArt-Kampagne «Weltbaustellen» des Eine-Welt-Netz NRW entsteht derzeit ein Wandbild am Caritasbegäude in der oberen Altstadt von Minden. Veranstalter ist die eine Welt Initiative Minden in Kooperation mit dem Verein für aktuelle Kunst Minden-Lübbecke e.V.

Ebenso wie die vielen anderen Aktionen der Kampagne, soll das Projekt zur Auseinandersetzung mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN (SDGs) anregen und Möglichkeit zur Diskussion und Vernetzung bieten.

Im Projekt «Weltwand» begegnen sich zwei Künstlerinnen, deren Herkunft jeweils für die Erdteile des globalen Südens und Nordens steht.

Die in Bielefeld lebende Cecilia Herrero-Laffin stammt aus Argentinien. Im Fokus ihrer Arbeit steht das Motiv der einfachen Arbeiterin ihrer südameikanischen Heimat. In liebevollen Inszenierungen geben figurative Skulpturen und Acrylmalereien den Näherinnen, Putzfrauen oder Köchinen einen würdevollen Raum. Ohne Sie zu heroisieren zeichnen Sie doch das Bild der unerbittlich fleißigen Schaffenden, die der Wirtschaftskrise trotzen und damit zum Puls der argentinischen Gesellschaft werden.

Katja Rosenberg ist in Bad Oeynhausen aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in London, wo sie das Projekt Artcatcher mitbegründet hat, in dem sie viele Ausstellungen kuratiert und initiiert hat. Die Illustratorin ist seit 10 Jahren im Verein für aktuelle Kunst und bringt in ihren Projekten immer wieder Künstler*innen aus der Region, London und der ganzen Welt zusammen.

Im Prozess des Entstehens der Weltwand haben die Künstelinnen sich entschlossen, die Aspekte «Global» und «Vernetzung» wörtlich zu nehmen und 19 internationale Künstler*innen eingeladen, Zeichnungen zu den SDGs einzureichen. Zusammen mit der Malerei von Cecilia Herrero-Laffin wachsen diese in einer digitalen Kollage von Katja Rosenberg zu einem Gesamtkunstwerk zusammen, das ab dem 24. September 2016 an der Wand des Caritasgebäudes zu sehen sein wird.

http:/http://exhibitions.weebly.com/weltwand-minden-2016.html

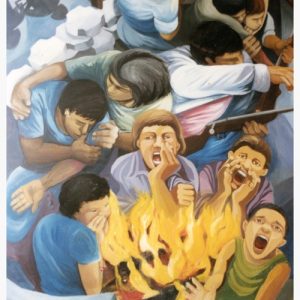

1995 Wandbild “Jüdisches Leben im Grindelviertel”

Kontakt: Wandbildgruppe-Grindel@gmx.net

Das Wandbild “Jüdisches Leben im Grindelviertel” entstand 1995 auf dem Campus der Universität Hamburg. Eine studentische Gruppe aus Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) und der Universität Hamburg hatte den 50. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus zum Anlass genommen und nach vielen Diskussionen und ausführlicher Recherche das Konzept für dieses Wandbild entwickelt.

Das ehemals jüdisch geprägte Grindelviertel mit der Bornplatz-Synagoge und dem Joseph-Carlebach-Platz, typischen Läden und historischen Straßennamen sollte samt der Menschen und ihrer Alltagssituationen, politischen Strömungen und Moden wieder sichtbar werden. Die Zerstörung dieses Lebens sollte wie eine klaffende Wunde dauerhaft erlebbar bleiben, so wie Nelly Sachs im zitierten Gedicht “Chor der Tröster” fragt: “Wer von uns darf trösten?”.

Mit diesem Konzept und dem Gedicht von Nelly Sachs wandte sich der Entwurf auch sehr stark gegen jene geschichtspolitischen Tendenzen der 1990er Jahre, einen gesellschaftlichen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Raub- und Vernichtungspolitik zu ziehen.

Über dem Haupteingang der damaligen HWP (heute Fachbereich Sozialökonomie) hat Cecilia Herrero mit Unterstützung der Wandbildgruppe “Los Muralistas” das Bild im Sommer 1995 entsprechend der Entwürfe der Gruppe gemalt. Finanziert wurde das Projekt durch private Spenden und öffentliche Fördermittel. Die feierliche Eröffnung fand am 9. November 1995 im Rahmen der Gedenkveranstaltung zur Progromnacht statt.

2015 restaurierte Cecilia Herrero das Wandbild. Wieder wurden Spenden und Fördergelder durch die Wandbildgruppe akquiriert, um die Restauration zu ermöglichen.

Mehr als zwanzig Jahre nach der Entstehung des Wandbildes ist jüdisches Leben im Grindelviertel wieder präsent: Jüdische Cafés, Öffentliche Führungen zum Thema, Stolpersteine, die Talmud Tora Schule. Der Polizeischutz vor dem Gebäude der Talmud Tora Schule zeigt aber auch, dass jüdisches Leben nur unter strengen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden kann.http://gdff.de/juedisches-leben-am-grindel/

2009 Wandbild Installation Straßenbahnstelle Un versität Bielefeld

- Wandbild Installation Straßenbahnstelle Universität Bielefeld /2008

- Mural Instalación en la Estación de trenes Universidad de Bielefeld /2008

Uni-Alltag in Bildern an der Stadtbahn-Haltestelle „Universität“

Seit September 2009, ziert ein Wandbild der Künstlerin Cecilia Herrero Laffin die StadtBahn-Haltestelle „Universität“. Das fünfteiligen Wandbild besteht aus vier fotografischen Collagen und einer zentralen Malerei. Es zeigt Szenen aus dem Alltag von Frauen in der Universität Bielefel. Die Initiative war von Studentinnen ausgegangen, die sich im Frauencafé «Anaconda» an der Universität Bielefeld Gedanken über eine ansprechende Gestaltung der Parkhauswand gegenüber der StadtBahn-Haltestelle „Universität» gemacht haben.

Uni-Alltag in Bildern – Wandbild an der Stadtbahn-Haltestelle „Universität“. Künstlerin: Cecilia Herrero Laffin Uni-Alltag in Bildern – Wandbild an der Stadtbahn-Haltestelle „Universität“. Künstlerin: Cecilia Herrero Laffin

Der Allgemeiner Studierendenausschuss (AstA) der Universität unterstützte diese Idee, die mit dem Ästhetischen Zentrum, moBiel, der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft, dem Gleichstellungsbüro und dem Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an der Universität weitere begeisterte Förderer fand. Als die Initiative auch im Rektorat Rückhalt bekam, war das Projekt besiegelt: Wo bislang Werbeplakate „wild» plakatiert wurden, wird jetzt ein Wandbild der Bielefelder Künstlerin Cecilia Herrero Laffin realisiert. Beim Anbringen des Bildes an dem ungewöhnlichen Ausstellungsort neben den StadtBahn-Gleisen unterstützte moBiel zusätzlich logistisch.

„Die Bildsprache der Werbeplakate war immer wieder chauvinistisch und sexistisch. Das Maß an Humor und Toleranz war dabei weit überschritten, da die schiere Anzahl der Plakate ein Wegsehen unmöglich machte», erläutern die Initiatorinnen des Frauencafés Anaconda, Loreen Diewell, Karin Grabarz und So-Rim Jung. Das soll sich nun ändern. Auf dem fünfteiligen Wandbild, das aus vier fotografischen Collagen und einer zentralen Malerei besteht, sind Szenen aus dem Alltag von Frauen in der Universität Bielefeld abgebildet: Studentinnen verschiedener Nationen sind ebenso zu sehen wie Mitarbeiterinnen der Mensaküche. Zwischen eilig vorbei gehenden Füßen bückt sich – kaum bewußt wahrgenommen – eine Reinigungskraft. En face blickt ein junges Frauengesicht in der Mitte des Ensembles direkt den Betrachter an. Cecilia Herrero Laffin, die in Argentinien und Nicaragua Kunst und Wandmalerei studiert hat, hat sich in ihrem jüngsten Werk der digitalen Fotocollage zugewandt. In ihren Motiven fängt sie mit großer Sensibilität und dennoch ausdrucksstark die lebendige Szenerie des Uni-Alltags ein.

2007 Wandbild in International Begegnunzentrum IBZ Bielefeld

- Wandbild in International Begegnungzentrum IBZ Bielefeld Deutschland/2007

- Mural en el Centro Cultural IBZ Bielefeld Alemania /2007

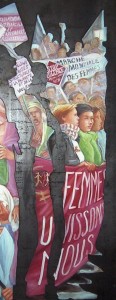

2005 Wandbild Installation Palais de Plainpalais, Genève, Switzerland

- Instalación «Femmes, travial et formation» Ginebra Suiza/2005

- Skulptur im Öffentlichen Raum «Femmes, travial et formation» Genf Schweiz /2005